|

2025/6/2

|

|

250602_AGI社会-縄文人の精神性 |

|

|

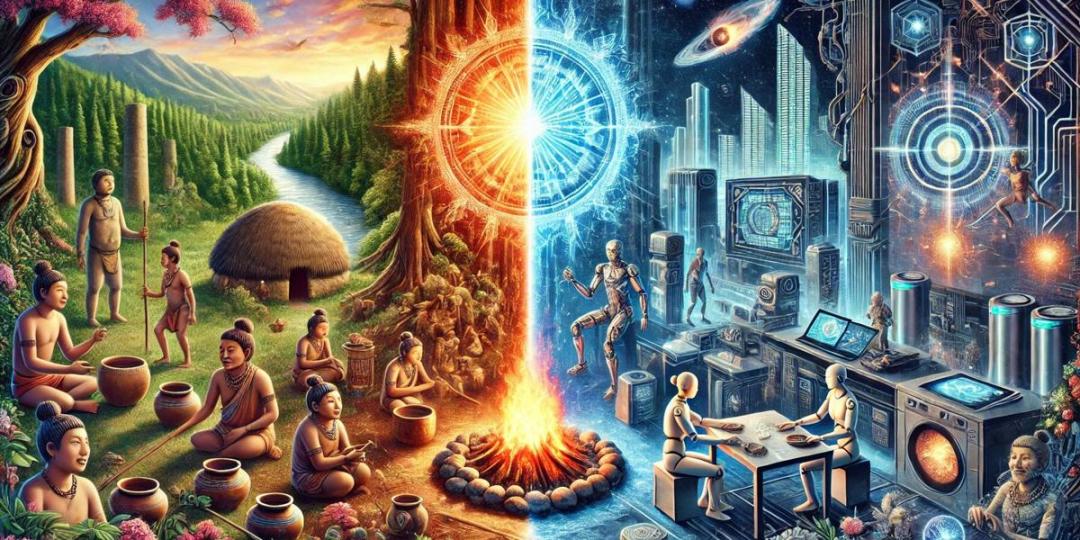

「縄文人の精神性がAGI社会の羅針盤になる理由」

1.はじめに:AGI社会で失われゆく“人間らしさ”への問いかけ AGI(汎用人工知能)の進化によって、人間の知識や判断力さえもAIに代替される時代が、いよいよ現実味を帯びてきました。検索すれば何でも分かり、効率性を求めればAIが最適解を示してくれる。そんな便利な世界が、今すぐ目の前に広がろうとしています。 しかし、あなたはふと立ち止まって考えたことはありませんか? 「それでも、私たちは“人間”である意味をどこに見出せばいいのだろう?」と。日々の暮らしは豊かになっても、誰かと顔を合わせて話す時間は減り、自然に触れる機会も遠のいていく。手間をかけて何かを作るより、ボタン一つで済ませることが優先される。そんな現代において、「人間らしさ」とは一体何かを改めて見つめ直す必要があるのではないでしょうか。 本記事では、埼玉県北本市にあるデーノタメ遺跡に残された縄文人の暮らしを通じて、AIでは代替できない“心の技術”と人間固有の精神性に光を当てていきます。 自然と共に生き、命を敬い、仲間と喜びを分かち合っていた縄文人の姿は、AIに囲まれた私たち現代人にとって、未来を照らす大切なヒントとなるかもしれません。

2.問題の説明:AIが万能になるほど、人間の役割が曖昧になる現実 AGI(汎用人工知能)の登場によって、私たちの社会はかつてない速度で変化を遂げようとしています。会話の相手、顧客対応、医療診断、果ては創作活動に至るまで、AIは“人間の知的活動”を次々と代替する力を持ち始めています。 一見すると、これは歓迎すべき進歩に思えるかもしれません。AIによる自動化が進めば、業務は効率化され、私たちはより多くの「自由時間」を得られるでしょう。しかしその一方で、人間にしかできなかったはずの“考えること”や“感じること”の価値が、急速に曖昧になりつつあります。 たとえば、かつては熟練の職人が数十年かけて身につけていた技術が、今やロボットによって一瞬で模倣されてしまう。小説や音楽でさえ、AIが学習データをもとにそれらしく生成できるようになりました。こうした現象の中で、「人間が存在する意味とは何か」という、根源的な問いが静かに浮かび上がってきます。 私たちは、知識や効率の追求にばかり価値を置くあまり、“生きる目的”や“魂の重み”といった非合理な領域を、無意識のうちに切り捨ててきたのかもしれません。 その結果、AIによって多くの作業が“最適化”されるほどに、「人間の役割」や「人間らしさ」が社会の中で居場所を失っていくという逆説が生まれているのです。 この問題を直視せず、便利さと引き換えに“心”を手放してしまえば、AGI社会はやがて魂の空洞化をもたらしかねません。今こそ私たちは問い直すべき時に来ています。 「AIにはできない、人間にしかできないこととは何か?」と。

3.問題の要因:データ化・効率化が進む社会が切り捨てたもの AGI社会における最大の問題は、“便利さの追求”がいつの間にか“人間らしさの排除”へとつながっている点にあります。効率性を至上命題とする現代のシステムにおいて、数値化できないもの、時間のかかるもの、感情に基づいた判断は“非効率”として片づけられてしまいがちです。 たとえば、子どもが泥だらけになって夢中で遊ぶ姿。職人が一つの器に心を込めて時間をかけて作る工程。あるいは、何の目的もなく自然の中で過ごす静かな時間。これらは、生産性という基準では「無意味」とされてしまう活動です。しかし、本当にそうでしょうか? 現代社会では、仕事や学びでさえ数値目標に落とし込まれ、「どれだけ成果を出したか」「どれだけ早くできたか」が評価の基準になります。こうした価値観は、確かに合理的で効率的ですが、“人間の存在意義”を機械と同じ土俵で測る危うさを孕んでいます。 デジタル技術が進化すればするほど、私たちの暮らしは“最適化”されます。たとえば、スケジュール管理はAIが自動化し、家電はIoTで繋がり、食事の栄養バランスもアルゴリズムが計算してくれる。けれどその過程で、「不便の中にあった創造性」や「余白の中で生まれる気づき」といった、人間らしい営みの本質が失われてはいないでしょうか。そして何より恐ろしいのは、こうした変化に私たちが無自覚になってしまうことです。“考えずともAIが決めてくれる”世界では、主体性や責任、感謝や驚きといった感情が薄れていくからです。 縄文人の生活には、効率とは無縁の“手間”が満ちていました。自然素材を使い、時間をかけて道具を作り、仲間と協力しながら生きる。その過程にこそ、AIには決して再現できない「魂の重み」があったのです。

4.AIへの期待と不安——合理性と人間性のジレンマ AGI社会の到来を前に、多くの人々が胸の内に期待と不安が交錯する複雑な感情を抱いています。 一方では、「AIが仕事を助けてくれるならありがたい」「面倒な作業を任せられるのは助かる」という利便性への強い期待があります。特に高齢者の介護、医療、教育、経済活動など、社会の多くの場面でAIの導入が歓迎されているのは事実です。 しかしその一方で、こうした技術革新が進むほどに、「自分の存在価値が失われるのではないか」「人と人との関係が希薄になるのではないか」という、根源的な不安も無視できません。実際、SNSやニュースのコメント欄では次のような声が見受けられます。

特に若い世代においては、“自己肯定感の低下”や“選択肢の多さゆえの迷い”が深刻になっています。AIが「最適解」を提示してくれる分、“自分で選ぶ”責任や意味を感じにくくなるからです。 また、ある心理学調査では、「AIは正確でも冷たく感じる」「人間にしかわからない感情や曖昧さが大切だと思う」といった回答が多数を占めました。つまり、合理性だけでは測れない“人間的なぬくもり”や“予測不能な交流”に価値を見出す人は、今もなお少なくないということです。 このように、AGI社会の進展に対して国民の意識は決して一枚岩ではありません。 利便性と人間性、効率と感情、最適化と創造性——そのはざまで揺れ動く今の私たちの声が、この社会の未来像を形づくっていくのです。では、このジレンマに対して、どのような解決の糸口があるのでしょうか? そのヒントは、意外にも1万年以上前に生きた人々の暮らしの中に見つかるかもしれません。

5.縄文人の精神性に学ぶ“心の技術”の再構築 AGIによって知識や作業が自動化されていく未来において、私たちが失いかけているもの——それは、「人間らしく在るための技術」=“心の技術”です。この“心の技術”とは、アルゴリズムでは表現できない、感性・創造性・つながり・祈り・感謝といった人間固有の営みのことです。 そのヒントを私たちは、デーノタメ遺跡に生きた縄文人の暮らしから得ることができます。 この遺跡から出土した木製の装飾品や漆器、翡翠の祭祀具は、単なる道具ではありませんでした。どれも自然素材の生命を活かし、魂を込めて作られた“祈りの器”だったのです。縄文人たちは、目の前の素材と深く向き合い、手間を惜しまず丁寧に形にしていくことで、自然と共鳴する道具を生み出していました。 また、ぶどうの絞り跡がある土器や、リスの歯形が残るくるみの殻からは、自然との対等な関係が浮かび上がります。自然から「奪う」のではなく、「共に生きる仲間」として自然を尊び、そこに感謝の心をもって接していたのです。現代社会が忘れがちなこの姿勢は、AIには決して模倣できない倫理的感性ではないでしょうか。 さらに、くるみ型の土製品や酒造の痕跡からは、祝祭や遊びの文化も見えてきます。それは、生産性や経済効率とはまったく関係のない、「喜びのための創造」や「分かち合いの時間」でした。まさに、数値では測れない“意味ある非効率”こそが人間らしさの源泉だったのです。 このような縄文人の精神性—— 自然への敬意、命への畏れ、共同体への感謝、手間を惜しまぬ創造性、そして分かち合いの心—— これらは、今の私たちが再び身につけるべき“心の技術”です。 AGI社会において、ただ技術に流されるのではなく、自分自身の存在の意味や他者とのつながりに深く向き合うこと。それこそが、AIでは決して代替できない“人間の仕事”なのです。

6.まとめ:AI社会で人間らしさを守るために私たちができること AIが私たちの生活に深く浸透し、あらゆる判断や作業が“最適化”される社会が到来しようとしています。便利さ、速さ、効率——これらが価値の中心となる一方で、「人間にしかできないこと」がますます見えにくくなっているのが現実です。 そんな今だからこそ、私たちは改めて問わなければなりません。 「あなたは、何のために生きていますか?」 「誰と、どのように関わり、何を大切にして生きたいですか?」 その答えのヒントは、1万年以上も前に自然とともに生きた縄文人の暮らしの中にありました。 自然への畏敬、命への感謝、仲間との祝祭、そして魂を込めて物をつくるという姿勢——それはAIには決して代替できない“人間の営み”そのものです。 AGI時代の今、私たちに求められているのは、技術の進化に振り回されるのではなく、「人間らしくあること」を意識的に選び取る勇気です。それは、数字では測れない価値に目を向けること、時間や手間を惜しまず丁寧に生きること、そして他者と共に分かち合い、笑い合うことです。 魂の重みを知ることこそが、AI時代を生きる私たちの“羅針盤”になる。 その気づきが、あなた自身と、未来の社会を変える力になると信じています

7.関連記事リンク:心と技術のバランスを考えるためのおすすめ記事 本記事をお読みになったあなたは、きっと今、AIと共に生きる時代において“人間らしさ”とは何かについて深く考え始めているのではないでしょうか。ここでは、今回のテーマと密接に関わる過去のブログ記事をご紹介いたします。さらなる学びや気づきのヒントとして、ぜひお役立てください。 1)「なぜ、『闘戦経』を学ぶべきなのか?」 日本古来の戦略書『闘戦経』を通じて、人間の内なる力と向き合う思想を考察した記事。 AIでは扱えない“精神の力”について深掘りした内容です。 ⭐️ 2)「縄文思想が教えてくれる持続可能な社会とは」 縄文人の自然観・共同体感覚を、現代の社会課題と照らし合わせながら解説した記事です。 現代の“便利な社会”が失ったものを取り戻す視点が得られます。 ⭐️ 3)「激動の国際情勢:日本の進むべき道」 国際社会とどう向き合うべきかを考える中で、AIに依存しない人間の判断力の重要性に触れています。 社会全体の文脈の中で、あなたの役割を見つけるヒントになるはずです。 ⭐️ 4)「経済外交のすすめ:国益と国際協調の両立」 文化的感性だけでなく、経済力も日本の強みです。 貿易や投資を通じた平和的影響力の拡大について、成功事例とともにご紹介します。 ⭐️ 5)「文化力で世界に挑む:日本のソフトパワー戦略」⭐️ 伝統や精神性を強みにした外交戦略の事例を紹介し、文化と心の重要性を解説しています。 グローバル社会の中でも“自分らしさ”を貫く視点が得られます。 ⭐️

どれも、「AIに囲まれても人間らしく生きるにはどうすればいいか」というテーマと深く関わる内容です。 あなたの中に芽生えた問いを、さらに深く掘り下げるきっかけになれば幸いです。 以上です。 |

|

| |