|

2025/9/16

|

|

250916_偏向報堂-横断歩道、みんなで渡れば怖くない |

|

|

横断歩道をみんなで渡れば怖くない?” —報道の偏向が日本を崖っぷちに追い込む理由—

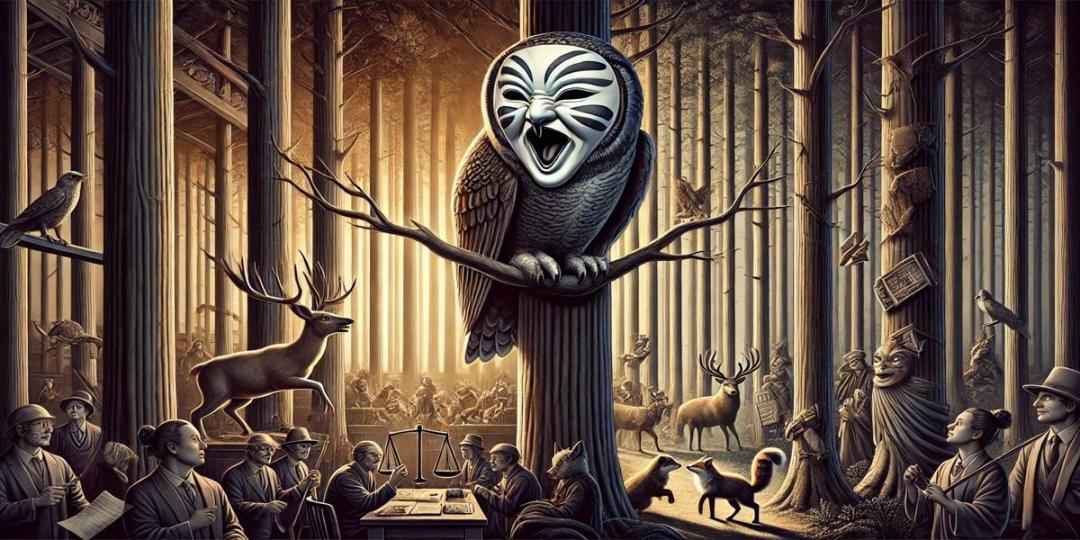

1.導入:横断歩道を渡る日本の姿に映る危うさ 「横断歩道は、みんなで渡れば怖くない」――そんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。確かに大勢で一斉に歩み出せば、安心感が生まれます。しかし、その安心は本当に安全を意味しているのでしょうか。もし前方に暴走する車の群れが迫っているのに、周囲が歩き出したからといって目をつぶって進むとしたら、それは無謀な行動に他なりません。 今の日本社会も、この姿に重なって見えます。欧米ではすでにCO2削減一辺倒の論調が変化し、経済性や実利を重視する視点が強まっています。しかし日本の報道は依然として「CO2削減=正義」という構図を守り続けています。政官とマスコミが一体となり、国民に真実の議論を促すどころか、一方向の考えに従わせているのです。 あなたは、目を閉じて横断歩道を渡るように、この国の進む道を預けてしまっていないでしょうか。本記事では、その危うさを掘り下げ、どこで立ち止まるべきかを一緒に考えていきます。

2.問題の説明:報道が示す一方通行の論調 本来、報道は国民に多角的な情報を提供し、判断材料を与える役割を持っています。しかし現在の日本において、その使命が十分に果たされているとは言い難い状況です。欧米の主要メディアでは、かつて主流だった「CO2排出削減は絶対に必要」という論調に変化が見られ、再生可能エネルギー支援の廃止なども「経済性やコストの観点」から冷静に論じられています。 太陽光や陸上風力の発電コストが原子力より安いという事実を根拠に、ビジネスとしての可能性に焦点を当てる記事も多くなっています。 一方、日本の報道は依然として「CO2削減=正義」という図式を絶対視し、世界的な議論の変化を十分に伝えていません。たとえば、エンジン車廃止や完全EV化の目標が見直されつつある海外の状況を報じるよりも、国内では「環境のために当然の流れ」として既定路線化してしまっています。そこには「政策に追随することが正しい」という空気が漂い、結果として国民に考える機会を与えない偏った報道姿勢が強まっています。 こうした状況は、あなたの生活に直接的な影響を及ぼします。エネルギー政策の方向性は電気料金や自動車産業の行方、ひいては雇用や地域経済にも直結するからです。にもかかわらず、報道が一方的な価値観だけを押し出せば、あなたは「判断材料を欠いたまま未来を選ばされる」ことになってしまいます。 つまり問題は、「環境問題を軽視してよいか」ではなく、「多面的な情報を遮断されていること」そのものなのです。これは民主主義社会において看過できない重大な問題だと言えるでしょう。

3.問題の要因:政官マスコミのトライアングル なぜ日本の報道は一方向の論調に偏ってしまうのでしょうか。その背景には、「政官マスコミのトライアングル」とも呼べる構造があります。政治は国際的な圧力やイデオロギーに迎合し、官僚機構はそれを制度や規制として具体化します。そしてマスコミは、それを国民に「正しい方向」として繰り返し伝える。この連鎖によって、異なる視点や疑問がかき消されてしまうのです。 たとえば、世界経済フォーラム(WEF)が推し進めてきたCO2削減至上主義は、欧米でもその有効性が問われ始めています。ところが日本では、それを疑う論調が表に出ることはほとんどありません。エンジン車廃止やEV化目標を掲げ続ける一方で、海外では既に目標修正や柔軟な政策転換が進んでいます。このギャップは、報道が「正義の物語」に沿ってしか情報を提供しないことによって広がっているのです。 さらに、日本特有の同調圧力も大きな要因です。報道機関は「孤立すること」や「反主流派と見られること」を恐れ、結果として一斉に同じ論調を流します。その姿は「横断歩道をみんなで渡れば怖くない」と同じで、安心感を演出する一方、暴走車が迫っている現実を直視させない危うさを孕んでいます。 加えて、政官マスコミの結託によって経済的な危機が覆い隠されている点も見逃せません。産業構造の弱体化やエネルギーコストの上昇といった課題は本来、国民に率直に提示されるべきですが、報道は「環境のため」という大義名分で不都合な現実を和らげて伝えがちです。その結果、あなたは「未来を考える材料」を十分に与えられないまま、国策に従わされているのです。 このように、日本における報道偏向の要因は、国際イデオロギーへの追随、同調圧力、そして政官マスコミの一体化という三重構造にあります。これこそが、問題を深刻化させている最大の理由なのです。

4.国民の意見:本当にCO2削減一辺倒でよいのか? 報道や政府の姿勢に対して、国民の間ではすでにさまざまな疑問や不満の声が広がっています。SNSや市民団体の発信を見ると、「なぜ日本だけが欧米と違う方向に進んでいるのか」という問いが繰り返し投げかけられています。 例えば、自動車産業に関わる人々の間では、EV一辺倒の方針に懸念が強まっています。海外ではエンジン車廃止目標を緩和する国が増えているにもかかわらず、日本だけが「完全EV化」を掲げ続ければ、雇用や産業基盤に大きな打撃を受けかねません。実際に、「このままでは国内メーカーが競争力を失うのではないか」という声は日増しに大きくなっています。 また、一般家庭でも電気料金の上昇に直面しており、「環境のためだから仕方ない」という説明では納得できないという意見が少なくありません。市民の中には「再生可能エネルギーを推進するなら、なぜコスト負担の公平性をもっと議論しないのか」といった率直な疑問を抱く人も増えています。 さらに、報道に対しても不信感が募っています。「なぜ海外の変化は報じないのか」「なぜ異なる意見を紹介しないのか」といった声は、SNS上で多く見られます。国民は「環境問題を考えること」自体を否定しているわけではありません。ただ、賛成意見と反対意見の両方を提示し、多角的に考えるきっかけを求めているのです。 つまり、あなたと同じ立場の国民は、「環境を守る」という理想と「現実の生活への影響」の間で揺れ動きながらも、もっと真実を知りたい、もっと議論を聞きたいと願っています。ところが、その声はマスコミによって十分に拾い上げられていません。この温度差こそが、国民の不満と不信を強めているのです。

5.解決案:必要なのは“目を開ける報道” ここまで見てきたように、日本の報道は「CO2削減=正義」という一方通行の枠組みに縛られています。では、どうすればこの状況を改善できるのでしょうか。必要なのは、国民が事実をもとに判断できるようにする報道の在り方を取り戻すことです。 第一に、報道機関は「環境問題=善」という固定観念を超えて、経済性・科学性・生活への影響を多角的に伝える姿勢を持つべきです。CO2削減だけでなく、発電コストや雇用、技術革新の可能性をセットで報じれば、あなたは現実的な選択肢を知ることができます。 第二に、政官マスコミの一体化を解きほぐす必要があります。具体的には、独立した調査報道や市民目線の取材を強化することです。海外の政策転換や議論の多様性を積極的に紹介することで、「日本だけが正しい道を進んでいる」という幻想を防げます。 第三に、あなた自身の姿勢も重要です。報道が偏っていると感じたときには、海外のニュースや異なる立場の専門家の意見に触れる習慣を持つことです。SNSや独立系メディアを通じて多様な情報を得れば、一方的な論調に流されずに済みます。 さらに、教育や公共の場でも「単一の正解を鵜呑みにするのではなく、多様な視点を比較する」訓練が必要です。これにより、社会全体がバランスの取れた議論を行える土台を築けるでしょう。 要するに、解決策は「報道を変えること」と同時に「あなた自身が情報を選び取る主体になること」です。横断歩道を目を閉じて渡るのではなく、周囲を確認して自らの判断で歩き出す力こそが、これからの日本に必要なものなのです。

6.まとめ:横断歩道を渡る前に立ち止まる勇気を ここまで、報道の偏向がもたらす危うさについて見てきました。欧米ではすでに「CO2削減一辺倒」の姿勢が見直され、経済性や実利を重視する方向へ舵を切っています。それにもかかわらず、日本では依然として「CO2削減=正義」という固定観念が強調され、国民に多角的な議論を促す報道は十分ではありません。 この背景には、政官マスコミの一体化や日本特有の同調圧力がありました。その結果、あなたは「事実を知らされないまま、既定路線を歩かされる」状況に置かれています。これは民主主義にとって深刻な問題です。 解決のためには、報道が多面的な視点を提供すること、そしてあなた自身が情報を主体的に選び取る姿勢を持つことが不可欠です。横断歩道を「みんなで渡れば怖くない」と安心するのではなく、前方の危険を見極め、立ち止まる勇気を持つことが求められています。 この記事が、あなたにとって「思考を止めずに未来を選び取る」ためのきっかけになれば幸いです。

7.関連記事リンク:さらに深掘りしたい方へ 今回の記事では「報道の偏向」と「環境政策の歪み」を中心に取り上げましたが、このテーマは日本の将来に直結する大きな課題です。もしあなたがさらに理解を深めたいのであれば、以下の記事も参考になるでしょう。 1)「なぜ日本の報道は国際情勢を正しく伝えないのか」⭐️ 海外と国内メディアの論調の差を比較し、情報の偏りがもたらすリスクを解説しています。 2)「脱炭素の真実:本当に必要なのは何か?」⭐️ CO2削減政策の背景と矛盾点を整理し、エネルギー政策の現実的な方向性を考えます。 3)「経済安全保障とエネルギーの未来」⭐️ 資源確保や技術革新の観点から、日本が取るべき戦略を提示しています。 4)「国際報道の二重基準を見抜く力」⭐️ 国際的な出来事をどのように解釈すべきか、読者自身が判断できる視点を提供します。

関連記事を読むことで、あなたは「目を開けて横断歩道を渡る」ための力をさらに強めることができるでしょう。 以上です。 |

|

| |