|

2024/8/24

|

|

Z_ウォッチャー240824 |

|

|

総裁選と財政議論 前回は“健全な財政基盤の実現は、日本の持続可能な発展のために欠かせません。専門家の指摘を踏まえ、実効性のある改革が進むことを期待しつつ、私たち一人一人も、この重要な課題に対する理解を深めていく必要があるでしょう。”ちょうど、総裁選を迎えて、財政の均衡か好循環か議論を深めて欲しいものです。 総裁選挙で注目の財政均衡vs経済好循環論争を考えてみます。あなたの生活への影響や日本の未来を左右する重要性を探ります。過去の政権の経験、経済学者の見解、そしてあなたにできることまで。財政政策があなたの暮らしをどう変えるか、具体的に理解できる記事です。日本の針路を決める重要な選択、一緒に考えましょう。 日本の未来を左右する『総裁選挙』が迫っています。その中心となる争点が、“財政均衡”と“経済好循環”をめぐる激しい論争です。この記事では、両陣営の主張とその影響を徹底解説。過去の政権の経験から学び、経済学者たちの見解を交えながら、『あなたの生活にどう影響するのか?』を具体的に探ります。財政政策は難しいテーマに思えるかもしれません。しかし、これはあなたの給料、物価、さらには子どもたちの未来を左右する重要な問題なのです。“日本の針路を決める”この論争について、あなたなりの意見を持つためのヒントがここにあります。“国の未来”があなたの手に委ねられているのです。 「総裁選挙の舞台裏:財政均衡vs経済好循環、日本の未来を左右する攻防」

2.1 財政均衡論の根拠 2.2 財政均衡がもたらす影響

3.1 経済成長戦略としての財政支出 3.2 デフレ脱却と雇用創出への期待

4.1 短期的な財政健全化vs長期的な経済発展 4.2 リスク管理:国債発行と金利上昇の懸念

1.はじめに:総裁選挙で浮き彫りになる日本経済の岐路 日本の政治経済の行方を左右する重要な瞬間が近づいています。総裁選挙という政治の舞台で、日本の未来を決める重要な議論が繰り広げられようとしているのです。あなたは気づいているでしょうか?この選挙の結果が、あなたの財布や生活に直接影響を及ぼす可能性があることを。 今回の総裁選挙で浮き彫りになっているのは、財政均衡を支持する候補と財政支出の拡大を主張する候補の対立です。一見難しそうに聞こえるこの議論ですが、実はあなたの日々の暮らしと密接に関わっているのです。 財政均衡派は、財務省の影響を受けながら、国の借金を減らすことを最優先課題としています。一方、財政支出拡大派は、経済の好循環を生み出すために積極的な投資が必要だと主張しています。この対立は、単なる政策の違いではありません。それは日本の将来の姿を決定づける重要な選択なのです。 あなたは財政の行方について考えたことがありますか?政府の財政政策が、あなたの給料、物価、さらには子どもや孫の世代の暮らしにまで影響を与えることを。総裁選挙は、そんな重要な決定が行われる場なのです。 この記事では、財政均衡と経済好循環という2つの異なるビジョンについて詳しく見ていきます。それぞれの主張の背景、メリット、デメリット、そして私たちの生活への影響を探っていきましょう。日本の未来を左右する、この重要な議論について、あなたはどのような見解を持つでしょうか?一緒に考えていきましょう。

財政均衡派の主張は、一見すると健全で責任ある態度に見えるかもしれません。しかし、その背景には複雑な事情があります。財務省の影響力が色濃く反映されているのです。 1)財政均衡論の根拠 財政均衡派が掲げる主な論点は以下の通りです: (1)国の借金削減:日本の公的債務はGDP比で200%を超え、先進国中最悪の水準です。この状況を改善しなければ、将来世代に大きな負担を残すことになると主張します。 (2)財政規律の維持:放漫な財政運営は、国際市場での信用低下につながり、金利上昇のリスクを高めると警告します。 (3)インフレリスクの抑制:過度な財政支出は、将来的にインフレを引き起こす可能性があると指摘します。 2)財政均衡がもたらす影響 財政均衡を追求することで、以下のような影響が予想されます: (1)緊縮財政:公共サービスの削減や増税が行われる可能性が高くなります。あなたの受けられるサービスが減ったり、税負担が増えたりするかもしれません。 (2)短期的な経済成長の鈍化:政府支出の抑制は、一時的に経済活動を冷え込ませる可能性があります。あなたの会社の業績にも影響するかもしれません。 (3)長期的な財政健全化:理論上は、将来世代の負担軽減につながります。あなたの子や孫の世代が負う債務が減少する可能性があります。 しかし、この主張には批判もあります。“経済成長なくして財政健全化なし”という反論です。財政均衡にこだわるあまり、必要な投資や経済対策を怠れば、かえって税収が減少し、財政状況が悪化する可能性があるのです。財政均衡派の主張は、一見理にかなっているように見えます。しかし、その実現のためには、あなたを含む多くの国民に短期的な痛みを強いる可能性があります。それは本当に日本の未来のためになるのでしょうか?次のパートでは、対立する経済好循環派の視点を見ていきましょう。

経済好循環派は、財政均衡派とは異なるアプローチを提唱しています。彼らは積極的な財政支出が日本経済を活性化させる鍵だと考えています。その主張の核心に迫ってみましょう。 1)経済成長戦略としての財政支出 経済好循環派が掲げる主な論点は以下の通りです。 (1)需要の創出:政府の支出拡大は、直接的に経済を刺激します。これにより、企業の売上が増加し、あなたの給与アップや雇用機会の増加にもつながる可能性があります。 (2)投資の促進:インフラ整備や新技術開発への投資は、**長期的な経済成長**の基盤となります。あなたの生活の質を向上させる新しいサービスや製品が生まれるかもしれません。 (3)乗数効果:政府支出は、経済全体に波及効果をもたらします。例えば、公共事業によって建設業が潤えば、その従業員の消費が増え、さらに他の産業にも好影響を与えるのです。 2)デフレ脱却と雇用創出への期待 経済好循環派は、財政支出拡大によって以下のような効果を期待しています: (1)デフレからの脱却:積極的な財政政策は、物価上昇と賃金上昇の好循環を生み出す可能性があります。あなたの給与が上がり、購買力が高まるかもしれません。 (2)雇用の創出:政府主導のプロジェクトは、直接的に雇用を生み出します。さらに、経済全体が活性化することで、民間企業の採用意欲も高まるでしょう。 (3)イノベーションの促進:重点分野への投資は、新産業の創出につながります。あなたのキャリアにも新たな選択肢が生まれるかもしれません。 しかし、この主張にも課題があります。財政赤字の拡大は避けられず、将来の増税や国債の信用低下リスクを懸念する声もあります。また、政府主導の経済運営が民間の活力を奪うのではないかという批判もあります。経済好循環派の主張は、現在の日本経済の停滞を打破する可能性を秘めています。しかし、その実現には、リスクと隣り合わせであることも事実です。あなたにとって、どちらの政策がより望ましいでしょうか?次のパートでは、これら2つの主張の対立点をより詳しく分析し、その影響について考えていきます。

財政均衡派と経済好循環派の主張は、日本の経済政策における根本的な違いを浮き彫りにしています。ここでは、両者の主要な対立点を詳しく見ていきましょう。 1) 短期的な財政健全化 vs 長期的な経済発展 (1)財政均衡派の視点: 財政均衡派は、現在の財政赤字が日本経済の最大の脅威だと考えています。彼らは、短期的な痛みを伴っても、速やかに財政再建を進めるべきだと主張します。あなたにとっては、一時的に公共サービスの質の低下や増税を受け入れる必要があるかもしれません。 (2)経済好循環派の視点: 一方、経済好循環派は、経済成長なくして財政健全化なしと考えています。彼らは、積極的な財政支出によって経済を活性化させ、結果として税収を増やすことで長期的に財政問題を解決できると主張します。この場合、あなたは短期的には恩恵を受けられるかもしれませんが、将来の増税リスクは残ります。 2)リスク管理:国債発行と金利上昇の懸念 (1)財政均衡派の警告: 財政均衡派は、過度の国債発行が金利上昇を招く可能性を懸念しています。金利が上昇すれば、国の利払い費が増大し、財政をさらに圧迫します。また、企業の借入コストも上昇し、経済活動が冷え込む恐れがあります。あなたの住宅ローンの金利も上がるかもしれません。 (2)経済好循環派の反論: 経済好循環派は、日本の現状では金利上昇のリスクは低いと主張します。彼らは、日本銀行の金融政策と連携することで、低金利環境を維持しながら積極的な財政政策を展開できると考えています。これにより、あなたの生活への急激な影響を抑えつつ、経済成長を促進できると主張します。 両者の対立は、短期的な安定と長期的な成長のバランスをどうとるかという点に集約されます。財政均衡派は現在の危機を重視し、経済好循環派は未来の可能性に賭けています。この対立は、単なる経済政策の違いを超えて、日本の将来像をめぐる根本的な意見の相違を反映しています。財政規律を重視するのか、それとも積極的な経済成長を追求するのか。この選択は、あなたの生活や、さらには次の世代の未来にも大きな影響を与えるでしょう。 次のパートでは、過去の総裁選挙における財政議論を振り返り、歴史から学べる教訓について考えていきます。

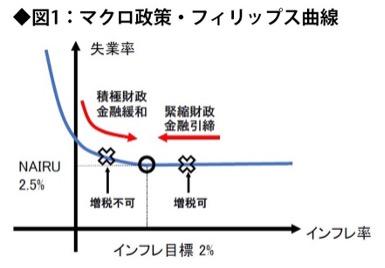

日本の政治史を紐解くと、財政政策をめぐる論争は決して新しいものではありません。過去の総裁選挙でも、同様の議論が繰り広げられてきました。ここでは、いくつかの重要な事例を振り返り、そこから得られる教訓を考えてみましょう。 1)小泉純一郎時代(2001-2006): 小泉政権は「構造改革なくして成長なし」をスローガンに掲げ、財政均衡路線を強く推し進めました。 (1)特徴:郵政民営化や公共事業の削減など、大胆な改革を実施。 (2)結果:一時的に経済指標は改善したものの、格差拡大や地方経済の衰退といった問題も浮上しました。 (3)あなたへの影響:公共サービスの縮小や非正規雇用の増加を経験した方も多いでしょう。 2)安倍晋三時代(2012-2020): 安倍政権は「アベノミクス」と呼ばれる経済政策を展開し、積極的な財政出動を行いました。 (1)特徴:「三本の矢」(大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略)を掲げる。 (2)結果:株価上昇や雇用改善など一定の成果を上げましたが、財政赤字は拡大しました。 (3)あなたへの影響:株式投資をしている方は恩恵を受けたかもしれませんが、消費税増税も経験しました。この増税は、安倍政権下では2度の延期が実施されています。安倍首相は、デフレ下にあっては消費増税による経済の冷え込みがわかっていたからです。しかし、野田門主等政権時に法制化されスケジュールが決まっていたので、致し方なく増税に踏み切りました。財務省が政権を脅して政治が屈した形です。 3)菅義偉時代(2020-2021): 菅政権は新型コロナウイルス対策と経済再生の両立を迫られました。 (1)特徴:大規模な経済対策を実施しつつ、デジタル化や規制改革を推進。 (2)結果:短期政権であったため、長期的な評価は難しいですが、財政出動の必要性が再認識されました。 (3)あなたへの影響:特別定額給付金などの直接的な支援を受けた方も多いでしょう。 4)これらの事例から、私たちは何を学べるでしょうか? (1)政策の効果は即時に現れない:財政政策の真の影響を評価するには、長期的な視点が必要です。 (2)経済環境は常に変化する:過去に成功した政策が、現在でも同じように機能するとは限りません。 (3)バランスの重要性:極端な財政均衡路線も、無秩序な財政出動も、どちらも問題を引き起こす可能性があります。 (4)国民生活への直接的影響:財政政策の変更は、あなたの日常生活に予想以上の影響を与える可能性があります。 上記のように歴史を振り返ると、財政政策には正解がないことが分かります。各財政政策に対して国民は、長期的な指標を持って成果が出るまでは政府の政策を後押しすべきです。経済の指標が行き過ぎないレベルで1958年に経済学者A.W.フィリップスが発表したするフィリップス曲線を用いてインフレと失業率の基準を決めておけばいいと思います。日本ではインフレ2%で失業率2.5%を目標にすべきだと高橋洋一教授は指摘しています。下のマクロ政策VSフィリップス曲線を参考にして過去の経験から学び、現在の状況に適した政策を選択することは可能でしょう。  次のパートでは、それぞれの政策が実現した場合、あなたの生活にどのような影響があるのかを具体的に見ていきましょう。

財政均衡派と経済好循環派の政策が実現した場合、あなたの生活にはどのような変化が起こるでしょうか。ここでは、両者の政策が採用された場合の具体的なシナリオを想像してみましょう。 1)財政均衡派の政策が実現した場合 (1)短期的な影響 ①公共サービスの縮小:図書館の開館時間短縮や公共施設の統廃合など、身近なサービスが減少する可能性があります。 ②増税:消費税のさらなる引き上げや所得税の見直しにより、あなたの手取り収入が減少するかもしれません。 ③公共投資の削減:道路や橋の補修が遅れ、インフラの劣化が進む可能性があります。 (2)中長期的な影響 ①財政健全化:国の借金が減少し、将来世代の負担が軽減されるかもしれません。 ②金利の安定:国債の信用力が高まり、低金利環境が維持される可能性があります。 ③経済成長の鈍化:政府支出の削減により、一時的に景気が後退し、就職や昇給が難しくなるかもしれません。 2)経済好循環派の政策が実現した場合 (1)短期的な影響 ①公共投資の拡大:新しい道路や公共施設の建設が進み、地域の利便性が向上するかもしれません。 ②雇用の増加:政府主導のプロジェクトにより、新たな雇用機会が生まれる可能性があります。 ③給付金や補助金の拡充:子育て支援や教育費の補助など、直接的な恩恵を受けられるかもしれません。 (2)中長期的な影響 ①経済成長の加速:企業業績の向上により、賃上げや雇用環境の改善が期待できす。 ②インフレの進行:物価上昇により、貯蓄の実質価値が目減りする可能性がありす。 ③財政赤字の拡大:将来的な増税や社会保障の削減リスクが高まるかもしれません。 3)両政策に共通する不確実性:** (1)外的要因の影響:世界経済の変動や地政学的リスクにより、想定外の事態が発生する可能性があります。 (2)政策の実行力:政権の安定性や官僚機構の効率性により、政策効果が左右されることもあります。 (3)国民の反応:政策に対する国民の支持や行動変化が、最終的な結果を大きく左右する可能性があります。 これらのシナリオを考えると、どちらの政策にもメリットとデメリットがあることが分かります。あなたの生活に直接影響を与える可能性のある政策だからこそ、その内容を理解し、自分の価値観に基づいて判断することが重要です。次のパートでは、この問題に関する経済学者たちの見解を紹介し、より専門的な視点から両政策を検討します。

財政政策をめぐる議論は、経済学者の間でも活発に行われています。ここでは、代表的な経済学者たちの見解を紹介し、この問題の複雑さと多面性を探ってみましょう。 1)財政均衡支持派の見解 (1)野口悠紀雄氏(早稲田大学名誉教授) ①主張:財政再建は不可避であり、増税と歳出削減の両面から取り組むべきだと強調 ②理由:日本の債務残高は既に危険水準に達しており、このまま放置すれば財政破綻のリスクが高まると警告 (2)吉川洋氏(立正大学教授、元政府税制調査会会長) ①主張:財政健全化と経済成長の両立を目指すべきだと提言。 ②理由:財政赤字の拡大は将来世代への負担転嫁であり、持続可能な社会保障制度の構築のためにも財政再建は不可欠だと主張。 2)経済好循環支持派の見解 (1)クルーグマン氏(ノーベル経済学賞受賞者) ①主張:日本はより積極的な財政出動を行うべきだと提言 ②理由:デフレ脱却には大規模な需要創出が必要であり、政府支出の拡大こそが有効な手段だと主張 (2)デフレレトリック派(小野善康氏、岩井克人氏など)**: ①主張:デフレ下での財政再建は不可能であり、積極的な財政政策でデフレ脱却を目指すべきだと主張 ②理由:デフレ下では増税や歳出削減が経済をさらに悪化させるため、まずは経済成長を実現することが先決だと説く 3)中立的な立場からの見解 (1)伊藤元重氏(学習院大学教授) ①主張:財政健全化と成長戦略の同時推進が重要だと指摘 ②理由:単純な財政再建や支出拡大ではなく、効率的な財政運営と構造改革の組み合わせが必要だと説明 (2)白川方明氏(元日本銀行総裁) ①主張:財政政策、金融政策、構造政策のバランスが重要だと強調 ②理由:一つの政策に頼りすぎると副作用が大きくなるため、総合的なアプロー チが必要だと指摘 これらの専門家の意見を見ると、財政政策の複雑さが浮き彫りになります。これらの意見の中で現在の日本国の資産状況から見た投資の可能性について述べているものは皆無です。借金があれば、資産になっているものも評価すべきです。統合政府で評価した時に、日本はG 7単純に「均衡か拡大か」という二者択一ではなく、様々な要素を考慮した総合的な判断が求められていることがわかります。あなたにとって重要なのは、これらの専門家の意見を鵜呑みにするのではなく、それぞれの論理と根拠を理解し、自分なりの判断を形成することです。財政政策は、あなたの生活に直結する重要な問題です。だからこそ、専門家の知見を参考にしつつ、自分の価値観や生活実感に基づいて考えることが大切なのです。 次のパートでは、これまでの議論を踏まえて、日本の将来を見据えた財政政策の在り方について、最終的なまとめを行います。

これまでの議論を踏まえ、日本の財政政策の在り方について考えてみましょう。単純な二者択一ではなく、複雑な現実に即した**バランスの取れたアプローチ**が求められています。 1)短期と長期の視点のバランス (1)短期的な経済刺激と長期的な財政健全化のバランスを取ることが重要です。 (2)あなたの現在の生活と、将来世代の負担を同時に考慮する必要があります。 2)柔軟性と一貫性の両立 (1)経済状況に応じて柔軟に対応しつつ、一貫した方針を持つことが大切です。 (2)予期せぬ危機(パンデミックや自然災害など)にも対応できる余力を残しておくべきです。 3)質的な財政改革 (1)単なる量的な削減や拡大ではなく、支出の質を高めることが重要です。 (2)教育、研究開発、インフラ整備など、**将来の成長につながる分野**への重点的な投資が求められます。 4)構造改革との連携 (1)財政政策単独ではなく、規制改革や労働市場改革などの構造改革と連携させることで、より効果的な経済運営が可能になります。 (2)あなたの働き方や生活スタイルの変化にもつながる可能性があります。 5)国民的議論の重要性 (1)財政政策は国民全体に影響を与えるため幅広い層を巻き込んだ議論が必要です。 (2)あなた自身が関心を持ち、政策決定プロセスに参加することが重要です。 6)グローバルな視点 (1)日本一国の問題ではなく、世界経済の動向を踏まえた政策立案が求められます。 (2)あなたの生活も、国際情勢と無関係ではありません。 7)結論 財政均衡か経済好循環か、という単純な二択ではなく両者のバランスを取りながら時々の状況に応じて柔軟に対応していくことが重要です。そのためには、政治家や経済学者だけでなく、私たち一人一人が財政政策について考え議論に参加することが求められています。 8)あなたにできることは何でしょうか? (1)財政政策に関する情報を積極的に収集し、理解を深める。 (2)選挙の際には、候補者の財政政策をよく吟味して投票する。 (3)日常生活の中で、公共サービスの利用や納税について考える機会を持つ。 財政政策は、一見難しく遠い存在に感じるかもしれません。しかし、実はあなたの日々の生活と密接に結びついています。この記事を通じて財政政策への関心が少しでも高まり、自分なりの考えを持つきっかけになれば幸いです。 日本の未来は、あなたを含む私たち一人一人の選択にかかっています。財政政策という重要なテーマについて、共に考え、行動していきましょう。 |

|

| |