|

2025/4/12

|

|

250412_Zモニター-自民インナーの思い |

|

|

前回は、“ 「財務官僚の無謬性」は、「自分は間違わない」という思い込みが、制度と文化に根付き、社会の変化を阻んでいるという現実です。学力や試験の成績で評価されてきた優等生たちが、官僚や政治家として国家の方向を担っています。しかし、現実の社会課題においては、正解のない問いに向き合い、誤りから学び、柔軟に修正していく力こそが重要です。”と書きました。自分は間違わないという思い込みの枠をぶち壊してもらうためにも、3年間ほど中小企業で修行してもらいたいものです。この間、一才口答えをせず全てを飲み込むつもりで仕事に取り組んでもらいたい。そして、間違いがあれば、素直に謝れる人間になって官僚組織に戻ってきてもらいたいですね。 「財政均衡に賭ける自民インナーの思い-その1」 7兆円減税は本当に危険なのか?——財源論と“国民の実感”のギャップを問う

1.導入:なぜ今、減税の議論が“重たく”なっているのか? 最近、「減税を求める声」が各所で高まっていることを、あなたも感じていませんか? 物価の上昇、エネルギー価格の高騰、実質賃金の低下――生活の負担がじわじわと増す中で、「減税は、今こそ必要なのではないか?」という問いは、もはや一部の専門家だけでなく、広く市民の関心を集めるテーマとなっています。しかし、その一方で政治の現場からは、なかなか力強い減税の声が聞こえてきません。出てくるのはむしろ、「財政規律を守るべきだ」「減税には財源がない」「将来世代へのツケになる」といった慎重な意見ばかりです。ここに、あなたが抱える“もやもや”の正体があるのではないでしょうか。一体、なぜ減税の議論はこんなにも重たい空気に包まれてしまうのでしょうか? 国民の実感と政治判断との間には、埋めがたいギャップが存在しているように思えます。 この記事では、あなたが抱く「今、本当に減税はできないのか?」という疑問に向き合いながら、7兆円規模の減税をめぐる議論の裏側にある論点と、見過ごされがちな生活者の声を丁寧に紐解いていきます。 “数字の議論”だけでは見えてこない「暮らしの現実」を、ぜひ一緒に考えてみませんか。

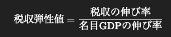

2.問題の説明:減税論と財政不安、どちらが“正しい”のか? 今の日本で減税の議論が出るたびに、必ずといっていいほど対立するのが、「減税によって国民の生活を楽にすべきだ」という主張と、「これ以上、国の財政を悪化させてはいけない」という慎重な意見です。あなたもニュースやSNSなどで、この二つの主張を何度も目にしてきたかもしれません。今回注目されているのは、「7兆円規模の減税案」です。これは、国民民主党などが提案しているもので、物価高で苦しむ国民の生活を下支えすることを目的としています。たしかに、実質賃金が下がり続け、日々の買い物や光熱費に頭を悩ませている人にとっては、減税は“希望”に映る対策です。 一方で、自民党税制調査会の宮沢洋一会長は、この減税案に対して非常に慎重な姿勢を取っています。宮沢氏は、「仮に7兆円の減税を恒久的に続ければ、10年で70兆円、20年で140兆円もの財政負担になる」と警鐘を鳴らしました。また、「国債を刷って賄えばいい」というMMT的な発想についても、「政治家がそれを採用すべきではない」と明確に否定しています。このように、“減税したい人たち”と“財政を守りたい人たち”の間には深い溝があります。しかし、どちらの意見にも一理あるからこそ、問題はより複雑になっているのです。 あなたがこの対立を目にして感じるのは、「結局、どちらが正しいの?」という疑問ではないでしょうか。そしてその裏には、「自分たちの暮らしが後回しにされていないか?」という不安があるはずです。 また、税収見込みをいくらにするのかという計算の元になる「税収弾性値」を幾つにしているのか?ということも重要になります。まず、の定義と、どのように使うのかを説明します。

<税収弾性値>とは?税収の増減が、経済成長(名目GDPの増減)に対してどれだけ反応するかを示す係数です。

■ 使われ方のイメージ たとえば、

→ 税収は 2% × 1.1 = 2.2%増加 と見込まれます。

さて、問題は、この[税収弾性値=1.1]です。2025年4月7日参議院決算委員会での柳ヶ瀬裕文議員の質疑で税収弾性値は3.0が正しいとの結論を導いています。予算作成時の翌年度税収見込みが毎年小さすぎてきたことは、大いに着目すべき値です。こうした、係数の見込み間違いが継続されて、財政緊縮と言わしめてきているということです。 次の章では、この議論の本質を見極めるために、“7兆円”という金額が本当にどれほどのインパクトを持つのかを具体的に見ていきましょう。

3.問題の要因:7兆円がもたらす“財政インパクト”とは? 「7兆円」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか? 多いと感じるか、国の規模から見ればそれほどでもないと思うかは、人によって分かれるかもしれません。では、なぜこの7兆円が、これほどまでに政治の世界で“重たい数字”として扱われているのでしょうか。宮沢洋一税制調査会長が語るのは、この7兆円が“恒久減税”となった場合の累積効果です。単年度で7兆円の減税を行っただけでは済まず、それを10年続ければ70兆円、20年続ければ140兆円にものぼるという試算です。つまり、単年度ではなく“未来への累積負担”として見ているということです。財源がないままにこの減税を実施すれば、当然足りない分は国債でまかなうことになります。いわゆる「赤字国債」です。ここで懸念されるのが、国債の発行増加→円安→輸入物価の上昇→生活コストの増大という悪循環です。 特に今、日本はすでに金利上昇の兆しが出ています。仮に国債の利率が3%まで上昇し、現在の国債残高(約1,000兆円)に対して金利を支払うとしたら、毎年30兆円以上が“利払い”だけで消えていく計算になります。これは、あなたが納めている税金の大きな一部が「借金の利息」に消えることを意味します。ただし、政府が日銀に支払った国債利子は一度「国債費(歳出)」として処理されますが、その後、日銀からの「納付金(雑収入)」として歳入計上されるため、統合政府ベースでは実質的に相殺されます。この構造があるため、「日銀が国債を保有する場合の利払い」は、実質的には政府内でお金が回っているだけということになります。そのため、「今、減税をすればいいじゃないか」という主張に対し、慎重派は「未来の財政運営が立ちゆかなくなる」と反論するのです。しかし、この反論は上記のように、未来の財政運営が立ち行かなくなる状態を作り出すことはありません。なぜなら、統合政府の決算を組んだときに、日銀への利子は、統合政府の雑収入として計上されて、おおよそ「±ゼロ」になるからです。こうした利払い根拠の嘘に騙されないようにしましょう。 とはいえ、ここで見過ごしてはいけないのは、今この瞬間、生活が苦しい人が増えているという現実です。未来の財政負担を心配するあまり、“今を生きる人たちの苦しさ”を置き去りにしてよいのかという問題は、数字だけでは語り切れないはずです。 次の章では、こうした理屈の議論では見えてこない、生活者の声=国民のリアルな感覚に目を向けていきます。

4.国民の意見:私たちはいつまで“増税一択”の現実を受け入れるのか? あなたも感じているかもしれませんが、最近の政治議論では「減税」よりも「増税」のほうが現実的だという空気が、当たり前のように流れています。社会保障の持続、少子高齢化への対応、防衛費の増額…。どれも必要な政策かもしれませんが、そのたびに持ち出されるのが“財源の確保=増税”という選択肢です。しかし、生活者としては疑問に思うはずです。なぜ、物価がこれだけ上がっているのに、減税の議論は後回しにされるのか? ガソリン代、電気代、食品価格――家計を直撃する出費が増える一方で、給与は思うように上がらず、実質賃金は下がり続けています。 SNSでも、「減税してほしいのに、なぜ議論すら進まないのか」「将来世代のためといって、今を生きる自分たちが苦しんでいる」という声が多く見られます。中には「税金を払うことに誇りを持っていたけど、最近は“吸い取られている”感覚しかない」と語る人もいます。実際、政府が打ち出す対策も、「ポイント還元」や「給付金のバラマキ」に終始しており、“毎月の収入を根本から楽にする施策”としての減税はほとんど実施されていません。 この状態が続けば、「もう国に期待しない」というあきらめが、社会全体に広がってしまうかもしれません。もちろん、財政の健全性は大切です。ですが、それが理由で“国民に痛みだけを強いる政策”が常態化してしまうなら、健全とは言えないのではないでしょうか。 今、私たちが本当に問うべきなのは、「将来に備えるために、いま苦しむのは仕方ない」という考えが正しいのか、ということです。“未来のための現在”なのか、“現在の犠牲による未来”なのか。 あなた自身の感覚と照らし合わせながら、この問いを立ち止まって考えることが、今とても大切になっているのではないでしょうか。 次の章では、こうした“対立構造”から一歩踏み出し、減税をめぐる議論にどんな“落としどころ”があり得るのかを考えていきます。

5.対応策:減税か否かではなく“設計”で考えるべき時代 ここまでの議論を通じて、あなたも感じているかもしれません。 「減税すべきか、すべきでないか」という二択の問い自体が、すでに時代に合わなくなってきているのではないかと。今、求められているのは「減税をどう設計するか」という発想です。単純に「全部減税するか・しないか」ではなく、ターゲットや時期、方法を工夫することで、生活者の負担を軽くしながらも財政の安定性を損なわない道は、本当にないのでしょうか? たとえば、物価高の影響を最も受けている年収300万円未満の世帯だけを対象にした段階的減税や、2〜3年の期限付きで一時的に税負担を軽減する“時限減税”という選択肢があります。これであれば、恒久的な財源リスクを抑えつつ、今必要な支援だけを的確に届けることができます。 さらに、未来への責任を果たすという観点からは、減税とセットで「財政回収のロードマップ」を明示することも大切です。たとえば、「3年後に回復基調が見込める分野に応じて、段階的に税率を戻す」といった“将来に向けた出口戦略”を最初から設計に組み込むことで、財政不安を最小限に抑えることができるでしょう。 そして何より重要なのは、「使われている感覚」があるかどうかです。減税も補助金も、どちらも“国から与えられる”ものではなく、もともとあなたが働いて納めた税金です。そこに「納得」と「還元」が伴わない限り、どんな政策も信頼されません。つまり、これからの時代に必要なのは、財源確保と生活支援の“両立を前提とした政策設計”です。そしてそれは、政治家だけが考えるべきものではありません。 あなたの声や感覚こそが、減税のあり方を設計する重要な手がかりになるのです。 次の章では、ここまでの議論を振り返りながら、私たちが本当に問い直すべき「財政」の意味について、最後にまとめていきます。

6.まとめ:いま問うべきは「誰のための財政か」 減税をめぐる議論は、ともすれば専門用語や財政指標ばかりが並び、あなたのような生活者の視点が見えづらくなってしまいがちです。しかし、本来、税も財政も、一人ひとりの暮らしを守るために存在する仕組みであるべきです。「7兆円は重すぎる」「将来世代にツケを回すな」という声がある一方で、「今苦しんでいる人を救うべきだ」「もう限界だ」という声も確実に存在しています。どちらも正しい。だからこそ大切なのは、どちらかを切り捨てるのではなく、両方の視点から財政の役割を問い直すことです。 政治の現場では、どうしても“財源ありき”の議論になりがちですが、財政とは本来「国民の幸福のための手段」であるはずです。目の前の生活が成り立たないほどの物価高や税負担があるなら、それに対する政策的な救済があるべきですし、それが一時的であれ「減税」であってもいいのではないでしょうか。あなたが日々感じている「おかしさ」や「納得のいかなさ」こそが、本来の財政論を立て直す原点です。 今こそ問うべきなのは、「減税か増税か」ではなく、「誰のためにお金を使うのか」という問いです。 経済の数字だけでは測れないものが、今の社会にはあふれています。だからこそ、財政という大きなテーマを、あなた自身の生活とつなげて考えることに意味があります。これからも、「正しさ」より「実感」に寄り添う議論が、一歩ずつでも進んでいくことを願ってやみません。

7.関連記事リンク:もっと深掘りしたいあなたへ ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。 減税と財政の議論は、単に「お金の話」ではなく、あなたの生活の未来と深くつながっているテーマです。もし、もっと深く知ってみたいと感じたなら、以下の関連記事もぜひご覧ください。

「財政法第4条って、そんなに重いの?」 ── なぜ“国債発行=悪”とされがちなのか、その背景にあるルールを読み解きます。 「“将来世代のツケ”という言葉に、違和感があるあなたへ」 ── 本当に今の財政支出が、未来の負担を増やしているのでしょうか?異なる視点から考えます。 「国債って、誰が買ってるの?」 ── 日本の国債は“誰が引き受けているのか”、それが何を意味するのかを解説します。 「円安が進むとどうなるの?」 ── 輸入物価・生活費・資産防衛…あなたの暮らしへの影響を具体的に考えます。 「日本だけが“減税に慎重”なのはなぜ?」 ── 海外の減税政策と日本の慎重姿勢、その背景にある政治文化の違いとは。 以上です。 |

|

| |