|

2025/5/30

|

|

250530_偏向報堂-原爆の研究 |

|

|

「『中立機関』という幻想—放影研と日本メディアの罪」

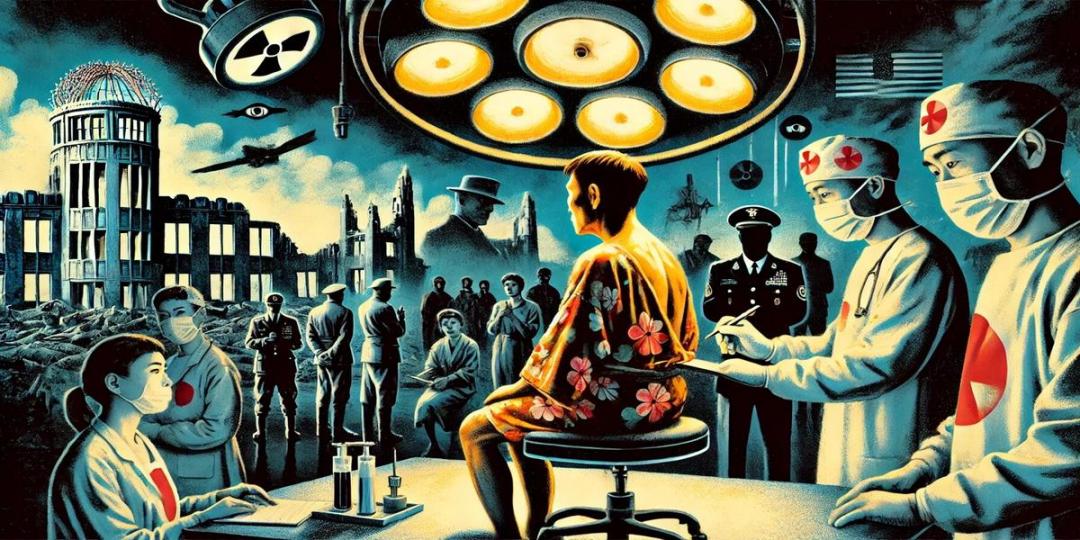

1.あなたが知らなかった“戦後の闇”が、いま明かされる あなたは、「被曝者は救われてきた」と信じてきませんでしたか?戦後の日本で繰り返されてきたこの語り。しかし、広島・長崎の被曝者に対して本当に行われていたのは、治療ではなく「観察」だったという事実をご存知でしょうか。被曝直後、アメリカ主導で設立されたABCC(原爆障害調査委員会)は、人道的医療機関ではなく、核兵器の人体への影響を調査するための軍事的組織でした。現地の医師たちは、治療を後回しにし、データ収集を優先するよう命じられました。そして驚くべきことに、こうした実態は長らく報道されることなく、意図的に覆い隠されてきたのです。今こそ、その「沈黙の歴史」に光を当てなければなりません。本記事では、被曝調査の本質と、それを支えた報道の偏向構造に迫り、なぜ私たちが真実に触れることができなかったのかを丁寧に解き明かしていきます。

2.なぜ治療より観察が優先されたのか?——ABCCの正体 原爆投下からわずか2年後の1947年、アメリカのGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)主導で設立されたのが、ABCC(原爆障害調査委員会)です。表向きは「科学的な疫学研究機関」とされていましたが、その真の目的は、核兵器の人体への影響を記録し、将来の核戦略に活用することにありました。 この機関には、米国原子力委員会、公衆衛生局、さらには軍部関係者までが深く関与しており、医療機関というよりは、軍事研究の一部として機能していたのが実態です。 最も深刻だったのは、ABCCの活動方針が、「治療よりも観察を優先する」という非人道的なものだった点です。現地の医師たちは、重度の症状を抱える被曝者に対して、治療の提供を制限され、その代わりに血液の採取、追跡調査、撮影といった“データ収集”を求められました。これは、単なる研究のための調査ではありません。現に生きて苦しんでいる人々を、あたかも実験対象のように扱う行為だったのです。日本の医師たちはこの方針に強い抵抗感を持ちましたが、GHQの統治下では逆らうことができず、多くは沈黙を強いられました。つまり、ABCCとは、人道支援ではなく、核戦略の延長線上にあった存在なのです。治療を必要とする市民に背を向け、冷徹な「観察者」としてデータ収集に従事する――それが戦後の医療現場で現実に起こっていたことでした。 次項では、この歪んだ構造に対し、現場の日本人医師たちがどのような苦悩と葛藤を抱え、どのように対応したのかを詳しく見ていきます。

3.日本の医師たちの苦悩と抵抗、そして沈黙 治療か、命令か——。被爆地における日本人医師たちは、深い倫理的ジレンマに直面していました。 ABCCの方針は明確でした。「治療よりも観察を優先せよ」。それは、目の前で苦しむ患者よりも、“将来の核戦略のためのデータ”を重視せよという命令でもあったのです。 中でも、広島赤十字病院の長瀬東二医師や、長崎の放射線研究者木村毅らは、この方針に強く異を唱え、独自に被曝症状や放射線の分布を記録しました。彼らは、ABCCの介入によって見落とされていた内部被曝の長期的影響、黒い雨の被害、晩発性障害の実態を丁寧に追い続けました。 しかし、こうした誠実な活動は、GHQの意向やABCCの方針と相容れないものとみなされ、支援も報道もされないまま歴史の陰に追いやられていったのです。特に象徴的なのが、ABCCの現場運用において、日本人医師や看護師が下位の協力者として扱われたことです。意思決定権は常に米側にあり、日本の医療関係者は、被曝者の命を救いたいという本来の使命感と、米国主導の“観察至上主義”との間で板挟みにされました。 その結果、多くの医師は「沈黙するしかない」という選択を余儀なくされたのです。 この“沈黙の強要”は、単なる個人の問題ではありませんでした。医療倫理の破壊であり、戦後日本における自主性の喪失そのものだったのです。続くパートでは、こうした構造がなぜ報道されなかったのか、そして日本のメディアがどのように“原爆神話”を補強する側に回ったのかを見ていきます。

4.報道はなぜ伝えなかったのか?——プレスコードと偏向の構造 なぜ、ここまで重大な事実が長らく報道されなかったのか?その背景には、GHQが戦後の日本に課した「プレスコード」という報道統制が存在します。これは、1945年から1952年までの占領期間中に施行され、日本の新聞・ラジオ・出版物に対して「原爆の惨状」「米軍の批判」「放射線障害」などの報道を禁止する内容を含んでいました。この統制下で、日本のマスメディアは“アメリカ批判”を避ける姿勢が常態化し、戦後独立を回復した後も、その空気を引きずったまま、原爆被害に関する核心的な報道は避けられ続けたのです。 特にNHKや朝日新聞などの大手メディアは、ABCCやその後継機関である放影研(放射線影響研究所)を「中立的な科学機関」として紹介し続けました。 しかし実際には、放影研の設立資金の多くがアメリカ由来であり、研究データも米国側に帰属・提供されてきたことは、ほとんど報じられていません。 さらに問題なのは、日本の報道機関がこうした構図に積極的に迎合してきた一面があるということです。GHQの占領政策に従順であることが「戦後民主主義の象徴」とされ、原爆=科学、被曝研究=日米協力というイメージが形成されていきました。その結果、「科学的研究への協力」は称賛される一方で、被曝者の苦悩や人道的課題は“報道に値しない”と扱われてきたのです。 これは単なる歴史的逸話ではありません。現在に至るまで、「原爆は仕方なかった」「アメリカは日本を進歩させた」といった無自覚な受容意識の温床ともなっています。 では、このような偏向報道の“後遺症”は、今の日本社会にどのように影響しているのでしょうか? 次章では、報道が語らなかった空白が、核政策や原子力行政、そして医療倫理にどのような影を落としているのかを考察していきます。

5.今も続く“報道の後遺症”と私たちの課題 戦後の偏向報道は、過去の話ではありません。ABCCの活動や報道統制によって形成された「原爆=科学の進歩」「被曝研究=国際協力」というイメージは、今なお私たちの社会に根強く残っています。こうした“記憶の操作”が、戦後日本の核政策、原子力行政、そして医療倫理にまで影響を及ぼしていることは、あまり語られていません。 たとえば、原子力政策においても、「原子力は平和利用できる」という前提が無批判に広まり、原爆の悲劇と原発のリスクの間にある“地続きの構造”は、意図的に切り離されてきました。放影研が収集した膨大な被曝データがアメリカ側に提供されていた事実も、いまだに教育現場や報道ではほとんど共有されていません。 また、医療の現場では、命よりもデータを優先したABCC方式の発想が、現代の公衆衛生や疫学研究にも無意識に影を落としています。「観察のために命を犠牲にする」という構図を見直すことなく、科学という言葉のもとに患者不在の研究体制が進められる傾向があるのです。 さらには、“報道の自己規制”という風土も根深く残っています。国際問題や安全保障、核問題に関して、「日米関係に配慮して深く追及しない」体質は、戦後のプレスコードの延長線上にあるともいえるでしょう。 このような状況が続く限り、私たちは真実に触れる機会を持てず、過ちを繰り返すリスクから逃れることはできません。過去の沈黙が今も続いている――その事実を受け入れたうえで、私たちはどのように未来を築くべきなのでしょうか? 次のパートでは、歴史の検証と倫理の回復を通じて、私たちが果たすべき役割と解決の道筋を提案します。

6.歴史の再検証と倫理の回復へ 被曝者にとって大切だったのは「データ」ではなく「命」でした。 にもかかわらず、戦後日本ではその命が、核戦略のために“研究対象”として扱われ、報道によってその現実が覆い隠されてきたのです。この構造を変えるには、まず何よりも歴史の再検証が必要です。 ABCCや放影研の設立目的、資金の流れ、データの帰属先といった事実を、日米双方の資料をもとに改めて掘り下げること。そして、これまで報じられてこなかった民間医師や研究者の記録を評価し、教育現場や公的アーカイブに組み込んでいくことが求められます。 また、医療や科学の分野においても、「人間の尊厳を守る」倫理観の再構築が欠かせません。どれだけ貴重なデータであっても、それが命の軽視や非人道的な手法によって得られたものであれば、学問の名のもとに正当化されるべきではないのです。そして、報道機関には、過去の“沈黙の責任”を直視する覚悟が必要です。 「知らなかった」では済まされない、報道の構造的欠陥に目を向け、今こそ「原爆=科学の進歩」という固定観念から脱却し、事実に向き合う報道姿勢を確立しなければなりません。 この問題は、過去の歴史として終わったわけではありません。戦争、科学、報道、そして人命の交差点において、今もなお私たちは選択を迫られています。未来の世代に誇れる社会を築くために、私たち一人ひとりが「真実と倫理」に立脚した知識と行動を選び取ることが求められているのです。次の最終パートでは、本記事の要点を整理しながら、今後のステップについて提案します。

7.まとめ:命よりもデータが重視された時代を乗り越えるために 戦後の日本では、被曝者の命よりも“観察データ”が重視されるという、痛ましい歴史が存在しました。 ABCCの非人道的な調査方針、報道統制、そして今も続く情報の空白。それらはすべて、「科学」と「国際協力」という名のもとに正当化されてきたのです。しかし、今こそ私たちは問い直すべきです。 科学とは何のためにあるのか。報道とは誰のためにあるのか。そして、過去の沈黙をどう未来に活かすのか。この記事でご紹介した内容は、その第一歩にすぎません。 真実に触れる勇気を持ち、歪められた記憶を正し、倫理に根ざした社会を築くこと。それが、過去に尊厳を奪われた命への最大の敬意であり、私たち自身の未来を守ることにもつながるのです。

8.関連記事:歴史と倫理をめぐる視点から深く学ぶために 今回の記事では、戦後の被曝調査と報道の偏向構造を掘り下げましたが、こうした構造は他の分野にも通底しています。過去の記憶と現在の課題をつなぎ、未来への洞察を深めるために、ぜひ以下の記事もご覧ください。 1) 「なぜ“原爆神話”は今も続くのか?——メディアが語らない戦後の記憶」 原爆とメディア報道の構造をさらに深掘りした記事です。 2)「“科学”という名の暴力——戦後日本の医療と倫理の空白」 公衆衛生と医療における倫理の再構築を考察します。 3)「GHQのプレスコードとは何だったのか?戦後日本の言論統制史」 言論の自由がどのように管理されてきたかを歴史的に分析します。 4)「核と日本:原爆から原発へ続く“未完の問い”」 核利用をめぐる戦後日本の選択を考察する記事です。 5)「忘れられた抵抗者たち——記録を残した市井の医師たちの証言」 長瀬東二や木村毅など、現場で真実を記録した人物に焦点を当てます。

真実は、報じられないとき、失われます。 どうか、他の記事も通じて“語られなかった歴史”に触れてください。 以上です。 |

|

| |